-

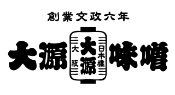

味噌の地域性

2020年2月14日こんにちは、みそソムリエの川辺です☆彡今日は味噌の地域性についてご紹介していきたいと思います!

日本にはいろんな調味料がありますが、味噌ほど地域性が強いものは、ないのではないでしょうか?好みは生まれ育った土地で作られている味噌で左右されるといわれます。結婚して味噌汁の味が変わった!なんてこともあるかと思います。

味噌は北は北海道、南は沖縄まで日本全国で製造されており、地域によって特徴は様々です。技術的にはどのメーカーでも様々な種類の味噌を製造することは可能ですが、その地域特性や好みを追求することで、各メーカー独自の味と香りが生まれ、蔵の味を継承しています。

【全国各地お国自慢みそ】

全国には800以上の味噌蔵があるといわれております。その土地土地の歴史や食文化が反映した味噌があり、江戸時代に確立したものがほとんどで、当時の藩の名前がついてるご当地味噌が多く残っています。南北に長いその地形や、気候によって日本全国各地で味噌の種類も様々です。

北海道では赤い色の中辛口味噌が主流で、仙台では仙台味噌と呼ばれる伊達政宗時代より引き継がれている赤色辛口味噌が有名です。味噌の原料となる穀物も全国的に「米」が使われることが多いものの、中部地方では「豆」、九州や四国の一部の地域では「麦」が使われています。では全国のご当地味噌と味噌郷土料理をご紹介しましょう!

[北海道みそ] 中辛口の米みそ 色:赤

サッパリとした味わいで食材の風味を活かしてくれるみそ。昔から新潟や佐渡との結びつきが強かったことから、越後みそや佐渡みそと似ています。

明治時代の開拓により全国から多くの人が移住してきた北海道。様々な食文化が集まったため、皆さんの口に合うようにということでクセのない味になったと云われています。

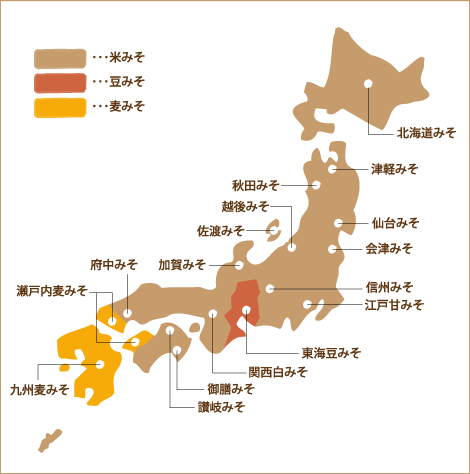

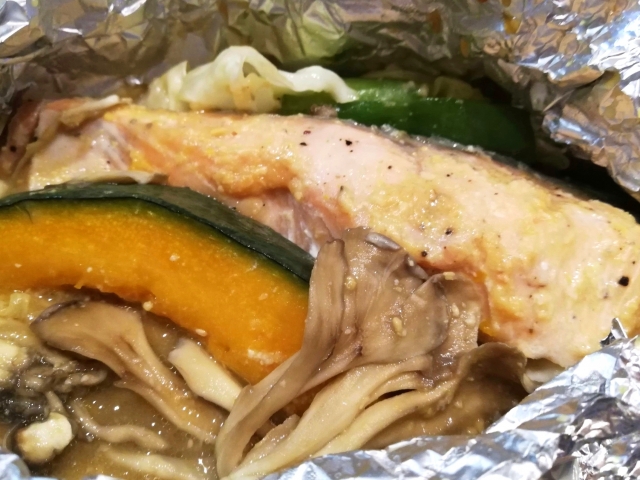

◇みそを使った北海道のご当地料理には、「石狩鍋」「ちゃんちゃん焼き」「なんこ鍋」などがあります。今や全国で人気の「味噌ラーメン」も北海道が発祥だそうです。

※ちゃんちゃん焼き

[津軽みそ] 辛口の米みそ 色:赤

「津軽三年味噌」とも呼ばれています。辛口ではあるものの、長期間熟成させるため口当たりはまろやかで、独特の旨味が特徴。少々塩分濃度が高いことや、寒冷な気候が雑菌の繁殖を抑えてくれるので、長期保存が可能になっています。かつて津軽は凶作が頻発することから、飢餓への備えのために長期保存できるみそ作りが盛んになったと云われています。みそは単なる調味料ではなく、厳しい雪国での貴重なタンパク源だったのですね。

◇みそを使った青森県のご当地料理には、「いものおづけばっと」「じゃっぱ汁」「ホタテ貝焼き味噌」などがあります。

※じゃっぱ汁

[秋田みそ] 辛口の米みそ 色:赤

米どころ秋田でとれた米から作る麹をたくさん使用していることから、辛口でありながら自然な甘みもしっかりと感じられます。

◇みそを使った東北地方のご当地料理には「いかのもんぺ焼き」「粥の汁」などがあります。

※いかのもんぺ焼き

[仙台みそ] 辛口の米みそ 色:赤

戦国時代、徳川家康と伊達政宗はみそを特に重視していました。徳川家康は豆みそで天下をとり、徳川政宗は仙台に「御塩噌蔵(おえんそぐら)」を建てて、兵糧(ひょうろう)としてのみそを製造したと云われています。

夏期に政宗が出陣した際、他藩のみそは高い気温にさらされほとんどが腐敗してしまったものの、仙台藩のみそだけは変質せず、美味だったそうです。その評判が他藩にも広がり、一躍有名に。

政宗は軍用だけでなく、産業発展のためにも厳しく指導をおこないながら良質なみそ作りを続けました。

当時から伝わる製法を大切にした、伝統的な長期熟成型のみそが仙台みそです。

◇みそを使った宮城県のご当地料理には「ドンコ汁」などがあります。

※どんこ汁

[会津みそ] 辛口の米みそ 色:赤

自然環境が厳しい会津盆地で生まれた長期熟成型のみそ。300年以上の歴史があります。

◇みそを使った福島県のご当地料理には「しんごろう」「どぶ汁」などがあります。

[越後みそ] 辛口の米みそ 色:赤

米どころ新潟県で主に作られるみそ。米麹に精白した丸米を使っており、その米粒がみその中に浮いたふうに見えるのが特徴で「浮き麹みそ」と呼ばれることもあります。塩味の中にもすっきりとした麹の甘みを感じることができます。

◇みそを使った新潟県のご当地料理には「わっぱ煮」などがあります。

[佐渡みそ] 中辛口の米みそ 色:赤

麹が多く使われていて、長期間熟成させるため塩なれしたコク深いうまみを感じられるみそです。

味噌を使ったご当地料理は『鮎の石焼き』『わっぱ煮』『スケトウの沖汁』などがあります。

※スケトウ煮

[信州みそ】 辛口の米みそ 色:淡色

全国的に作られており、その生産量は全体の約40%を占めています。酸味のある特徴的な香りがあり、すっきりとした旨味が感じられるみそです。山に囲まれ寒風が厳しい信州では、みそは貴重な〝活力源〟として大変重要な存在でした。塩の保存には細心の注意を払っていた武田信玄の時代、大豆の栽培が盛んにおこなわれ、信州の気候と水質もみそ作りに適していたことから、みそは全域に広まったそうです。

◇みそを使った長野県のご当地料理には「五平餅」「鯉こく」などがあります。

※五平餅

[加賀みそ] 辛口の米みそ 色:赤

加賀前田藩の軍糧用として伝わった、塩分が比較的高い長期熟成型みそ。はっきりとした辛みと深いコクが特徴です。

◇みそを使った石川県のご当地料理には「れんこんの団子汁」などがあります。

[江戸甘みそ] 甘口の米みそ 色:赤

蒸した大豆を用いるため色は濃い赤褐色。米麹の割合が高いため濃厚な甘みと光沢があります。関東地方は気候に恵まれており、みその使用頻度は、寒冷地ほど高くない傾向にあります。

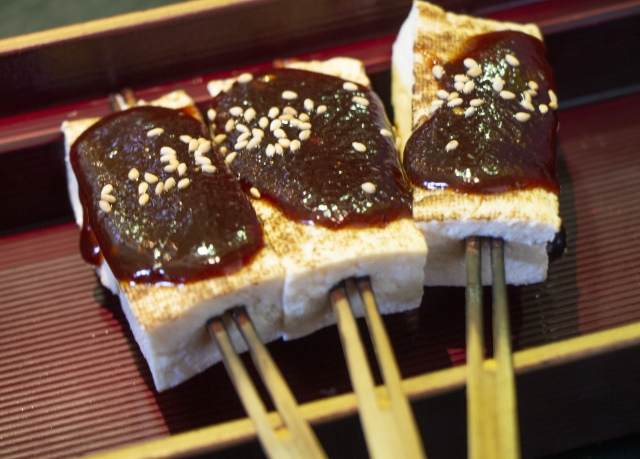

◇みそを使った東京都のご当地料理には「味噌田楽」「深川丼」などがあります。

※味噌田楽

[東海豆みそ](愛知、三重、岐阜) 豆みそ

名古屋みそ、三河みそ、三州みそ、八丁みそなどの呼称や銘柄で呼ばれ、中京地方を中心に製造されている豆みそ。濃厚な旨味と渋み、わずかな苦みがある。八丁みそはもともと岡崎城から八丁(約870m)の範囲内で製造されていたみそのことを言います。

◇みそを使った東海地方のご当地料理には「どて煮」「みそ煮込みうどん」「五平餅」「とりモツのみそ鍋」などがあります。

※味噌煮込みうどん

[関西白みそ] 甘口の米みそ 色:白

「西京みそ」としてもよく知られ、主に京都で作られている甘みそ。皮を取り除いて煮た大豆と精米度の高い米を用いるため色は白や、上品な黄金色です。色がつかないようにするため、空気との接触を断って熟成発酵させます。米麹の割合がとても高く、強い甘みが特徴で、塩分量が少ないことから長期保存には向きません。

王朝時代の貴族たちの嗜好から生まれたみそと云われています。

◇関西白みそを使ったご当地料理には「白みそ雑煮」「西京漬け」「懐石料理」などがあります。

※西京みそ漬け

[府中みそ] 甘口の米みそ 色:白

皮を取り除いた大豆を原料とした白や、クリーム色の甘みそ。きめ細やかで豊かな風味とコクで好まれ、関西白みそと並ぶ白色甘みその代表格です。

江戸時代からその美味しさが全国に知られるようになりました。

◇みそを使った広島県のご当地料理には「カキの土手鍋」などがあります。

[讃岐みそ] 甘口の米みそ 色:白

濃厚な甘みがある豊かな風味は、京都の白みそや広島の府中みそと並ぶ人気の白甘みそ。

◇みそを使った香川県のご当地料理には「あんもち雑煮」「どじょう汁」「魚(サワラなど)のみそ漬け」「わけぎあえ」などがあります。

※あんもち雑煮

[御膳みそ] 甘口の米みそ 色:赤

蜂須賀公の御膳に供されたのが名前の由来と云われています。塩分は辛口みそと変わりませんが、麹の割合が高く、豊かな旨味を感じます。

[瀬戸内麦みそ] 甘口の麦みそ

米みそ圏と麦みそ圏が交差する地域で好まれる麦みそ。特に愛媛で作られる麦みそは、麹の割合が高いため、麦独特の芳香と軽やかな甘みがあります。

[薩摩みそ] 甘口の麦みそ

麦みその中でも比較的短い熟成期間で作られ、淡い色をしています。麦麹の独特の香りが強く、麦麹の粒が残っているのが特徴です。

[九州麦みそ] 甘口の麦みそ 色:淡色~淡赤色

麦みそが主流の九州で主に作られているみそで、田舎みそとも呼ばれます。大麦や裸麦から作られた麹を使用。麦麹の割合が高く、塩分はやや低めなので強い甘みと、独自の香りがあります。温暖な気候のため、熟成期間は比較的短めです。甘口が多いですが北部では辛口もあり、現在では麦麹に米麹を混ぜた「合わせみそ」の生産も増加傾向。

◇麦みそを使ったご当地料理には、「さつま汁」「からしれんこん」「冷や汁(宮崎)」などがあります。

※冷や汁

僕は旅行が趣味で、今まで嫁さんと日本全国あちこち旅してきましたが、ご当地の郷土料理を食べることも、とても楽しみなんですが、やはり一番は”ご当地のお味噌汁”を飲むことが何より楽しみにしております♪特に旅館で出る朝ごはんについてる味噌汁はたまらないですね。山形県で食べた朝食についていた味噌汁は、今のところ、僕の中では暫定1位です。新潟の立ち食いのお寿司屋さんで飲んだ味噌汁も格別でしたし、沖縄で食べた味噌汁がメインの”味噌汁定食”も美味しくて、思い出深いですね。これからもあちこち旅して、日本全国のご当地味噌汁を制覇したいと思います。

最後まで読んで頂きありがとうございます☆彡

-

色の分類

2020年2月13日こんばんはみそソムリエの川辺です。今回は味噌の色による違いをご紹介いたします。

見た目ではすぐにわかりやすい色の違いです。味噌の色は出来上がりの色によって、3色に分けられます。 赤味噌、淡色味噌、白味噌に分類されます。よく勘違いされがちなんですが、味噌の色と塩分濃度は実は関係はありません。色の濃い味噌は見た目から「辛そう」とか、「しょっぱそう」なイメージに思われますよね。そんなイメージを払拭するべく、それぞれの違いをご説明いたしましょう!

では色が違う主な要因として

・原料となる大豆の品質

・加工の違い(煮る、蒸す)

・麹の量(麹歩合)

・発酵・熟成の過程での温度管理、

・天地返しをするかしないか

いろいろな条件によって味噌の色は変わります。

まず白味噌は、クリーム色で主に関西より南の地方で作られています。有名どころでいいますと、西京みそ、讃岐味噌、府中味噌などがあります。次に信州みそに代表される淡色味噌。黄色みがやや強い白色にも近いことから信州白みそとも呼ばれいます。それよりも濃い色の仙台味噌や江戸味噌は赤味噌と呼ばれ、赤褐色です。さらに東北地方に向かうほど味噌の色はどんどん濃くなっていきます。

こういった色の濃淡の違いは、発酵時の「メイラード反応」が原因です。メイラード反応とは、原料の大豆などの「アミノ酸」と、同じく原料の「糖」が反応して褐色に変化する現象で、この反応が十分進んでいたり、温度が高いほど赤く褐色しています。

白味噌はクリームの様な卵色に仕上げることが、美味しく見せる要素になってきます。そこでメイラード反応をできるだけ抑える工夫が白味噌ではされています。大豆の浸水時間を短くし、「蒸す」のではなく、「煮る」ことで大豆中の水溶性の糖などを煮汁とともに取り除きます。逆に大豆の浸水時間を長くし、高温で長く蒸煮するとたんぱく質が熱変性して酵素による分解が促進されるため、濃い赤い味噌になるということです。

もともと目指している品質がそれぞれに違うので、味噌の色の違いが生じるということですね。味噌の色の違いについて、意外と知らなかった方も多かったのではないのでしょうか?このブログを読んだ方で、もし誰かに味噌の色の違いを聞かれたら、「材料は同じだけど、作り方が違うんだよ」と教えてくださいね☆彡

-

味噌で"医者いらず"!?

2020年2月13日こんにちは!大源味噌 みそソムリエの松田です。

『味噌は医者いらず』

という言い伝えがありますが、栄養学や医学の面からも様々な研究がすすめられ、 その効果も次々と発表されています。

味噌の原料である大豆の成分はたんぱく質、脂質、ミネラル、食物繊維などから成り立っています。

特に、たんぱく質には生命維持活動するために 不可欠な必須アミノ酸が、肉に匹敵するくらい豊富に含まれています。

「畑の肉」と呼ばれているのは、そのためです。

その大豆の栄養素をそのままに、発酵によってもともと大豆に含まれていた以上のアミノ酸やビタミンが多量に生成され、栄養価はさらに優れたものになっています。

ここで味噌に含まれる栄養をピックアップしてみました

1、大豆たんぱく質

大豆を味噌にする過程で、大豆たんぱく質は酵素によって分解されて、約60%が水分に溶け、約30%がアミノ酸になります。たんぱく質をより消化吸収されやすい状態でとることができます。

2、サポニン

脂質の酸化を抑えたり、脂質の代謝を促します。血流を改善したりコレステロール値を低下させたりするため、高血圧や動脈硬化など生活習慣病予防に効果的。

3、カルシウム

ホルモンの分泌、筋肉の収縮や神経伝達などにも関与するカルシウム。味噌は調味料の中では比較的含有量が多く、特に豆味噌は100g中、150mgのカルシウムが含まれています。

4食物繊維

調味料の分類の中では、食物繊維量が多いのが特徴です。100g中の含有量は淡色辛口味噌で4.9g、麦味噌で6.3g、豆味噌で6.5g。

5、リノール酸

血中コレステロールの上昇を抑えるリノール酸。味噌中のリノール酸は発酵の過程で分解され、遊離リノール酸に。シミの元になるメラニン合成を抑制するので、シミ予防や美白効果も期待。

6、大豆イソフラボン

女性ホルモンに似た働きがあります。ホルモンバランスを整えて更年期症状の緩和、カルシウムの溶出を防いで、骨粗鬆症を予防。

7、大豆レシチン

細胞を若々しく保つ成分。コレステロールの吸収を抑制し、動脈硬化、脳梗塞や心筋梗塞をなどの予防に役立つといわれています。

8、メラノイジン

メラノイジンは味噌の色になっている褐色色素です。優れた抗酸化作用を持ち、生活習慣病を予防するといわれています。

こう見ただけでもお味噌って本当に体にいいんだということがわかりますよね!!

さあ今晩は何のお味噌汁にしようかな~☆彡

-

味(甘・辛)の分類

2020年2月10日こんにちはみそソムリエの川辺です☆彡

今回は味噌の味(甘・辛)の分類をご説明いたします。

味の分類は一般的に、甘みそ・甘口みそ・辛口みその3つに分けられます。この3つの味の違いは、前回少し触れました”塩加減と麹歩合の差によって生じます。塩加減とは、味噌を作る時に入れる塩の量であり、麹歩合とは麹原料である米、麦の大豆に対する配合の割合をいいます。塩分量が同じなら、麹歩合が高いほうが「甘口」になります。一般的に「辛口」と呼ばれるのは塩分が12%前後で、麹歩合が低い味噌です。塩分が多く熟成期間が長い味噌でうま味が濃厚で、この塩加減と麹歩合によって、甘味噌・甘口味噌・辛口味噌という違いが生じてきます。最近では、麹を多く使用した甘めの味噌が好まれる傾向があります。それでは具体的にそれぞれの違いなどをご説明いたしましょう!

◎甘みそは塩分が5~7%、麹歩合が15~28割と麹を多く使用しています。関西地方で主に食べられるている白味噌や、東京の伝統的な江戸甘味噌などがあります。白味噌は主に関西で作られていて、原産地は京都と言われています。京都の西京味噌、香川の讃岐味噌、広島県の府中味噌などが有名です。白味噌は麹歩合が高く、食塩の含有量が少ないこともあり、早く醸造できるので、短期熟成型です。これは、酵母による発酵をほとんど必要としないためです。江戸甘味噌は、文字通り江戸(東京)で作られていた、東京市民に大いに愛された赤甘味噌です。米麴からの香りと大豆からの香りが一体となったトロミ感のある甘さが特徴です。

◎甘口みそは米麹の淡色・赤味噌や麦麹で作られる味噌になります。塩分が7~12%、麹歩合が12~17割となっています。流通している多くの味噌が甘口みそに分類されます。「甘口」と付きますが、甘いものから甘じょっぱいものまで幅が広いです。静岡県を中心に食されている食塩量と麹歩合が甘みそと辛口みその中間の相白味噌や、食塩は辛口みそなみに多いですが、麹歩合が高い徳島県の御膳味噌などもあります。

◎辛口みそは米麴の淡色味噌・赤味噌や麦麹で作られる味噌になります。塩分は11~13%、麹歩合は5~10割と麹の使用量が大豆よりやや少なめとなっています。この味噌は発酵に酵母菌やバクテリアなどの微生物の働きが必要なため、醸造期間が長くなります。米味噌の中で最もポピュラーなものであり、生産量も全体の75%を占めています。塩味が強く、すっきりとした味わいで大豆のたんぱく質のうま味をしっかり活かしているのが特徴です。代表銘柄は信州みそ。仙台みそや越中みそ、加賀みそなどがあります。

おなじ原料の味噌でも、塩加減や麹歩合の差によって、甘いものや辛いものが生じることがこれでわかりましたね。では次回はさらに細かく”色”の分類を見ていきましょう!

-

味噌の分類その1 ”原料による分類”

2020年2月7日今回は味噌の”原料による分類”をご紹介いたします。

日本の食品または加工食品の製品には「日本農林規格=JAS」が設定されていることが多いですが、味噌にはJAS規格がなく、明確な基準がない食品であります。なぜなら味噌は種類が多く、規格を設定するのが困難であること、非加熱の味噌は酵母や乳酸菌が生きたまま存在していて、出荷後栄養成分が変化すること、規格の基準となる科学的な分析値を維持することが難しいのが理由です。

全国にはたくさんの味噌が存在し、正確な商品数は把握されておらず、分類についても曖昧であります。JAS規格はありませんが、「味噌品質表示基準」などの法令によって、以下の原料による4種類に分類に分類することができます。先ずは、味噌の分類のもっとも基本となります”原料による分類”をご紹介しましょう。

【米味噌】

米を原料とする米麴を用いて、大豆と塩を混ぜて作る味噌。麹の割合によって、甘味噌、甘口味噌、辛口味噌に分かれます。日本で生産される味噌の約80%を占める最もポピュラーな味噌で、味噌汁や様々な料理に適しています。

※米麴

米味噌(粒)

【麦味噌】

大豆と塩、麦(大麦・裸麦)を原料とした麦麹を用いた味噌。特有の香りと旨味があります。甘口と辛口があります。もとは農家の自家用味噌として作られたため、「田舎味噌」とも呼ばれています。主に大麦の生産地である九州地方や、四国・中国地方でつくられるのは甘口、関東の麦味噌は辛口です。

※麦麹

麦味噌(粒)

【豆味噌】

豆麹と塩だけで作られる味噌。熟成期間が長いのと、酵母や乳酸菌による発酵作用が少ないので濃い赤色をしていて味は濃厚。最も古くから作られてきた味噌です。発祥の愛知、岐阜、三重県、のみで作られ、八丁味噌、名古屋味噌、三州味噌、たまり味噌はこの一種。

※豆麹

※豆味噌

【調合味噌】

二種類以上の味噌を組み合わせて使う味噌ですが、産地の異なる味噌を合わせることで、より一層コクが出て、味噌の美味しさを引き出すことができます。昔から「味噌は遠いものをあわせる」と言い伝えられ、距離の離れたところで作られた味噌ほど、その風味や味も異なるわけで、それらを合わせることにより、お互いの風味の極端な特徴が打ち消され、不足していた風味まで補い合います。

調合みそ(赤だし)

すべての味噌は大豆から作られて、麹の種類が味噌の名前になっているということがわかりましたね。また米味噌だからといって、すべてが同じ味、風味ということもありません。塩加減や麹歩合によって差が生じます。塩加減や麹歩合について、さらには味(甘・辛)についての分類を次回ご紹介したいと思います!

-

味噌って何?

2020年2月6日こんにちは大源味噌川辺です。

こちらのブログではお味噌の専門的なブログを書いていこうと立ち上げました☆彡みそソムリエ、発酵文化人、味噌作りマイスターなどの資格を持ってはいますが、味噌は1300年の歴史があるので、私みたいな20数年携わったくらいではまだまだ未熟者であります。沢山の資料の中から学んだことや、蔵元の職人さんや専門家などから聞いたお話などを盛り込み、お味噌について皆様と学びながらこのブログを通して魅力を発信していけたらと思っておりますので、今回はご挨拶なブログとさせていただきます。

突然ですが、皆様「味噌って何?」と質問されたらお答えできますでしょうか?

『調味料』『3大発酵調味料の一つ』など答えられたかたもいらっしゃると思いますが、より詳しく説明しますと

「蒸煮した大豆に、麹(麹菌を繁殖させたもの)、塩を加えて発酵・熟成させたもの」です。逆に言うと『蒸すか煮た大豆に塩を加えただけのものは味噌にはならない』ということ。発酵・熟成に関わる麹菌や微生物のお仕事が肝になってくるということなんです。

味噌は日本人の食生活を1300年以上もの長い間支えてきた、栄養化が高い発酵食品で、保存がきくうえ健康食品としてもとても優秀なので、世界に誇れる日本食の味を長年支え続けています。

その肝となる、発酵熟成中に働く微生物は、味噌の出来上がりに影響を出します。微生物の働き方は気降風土やそれぞれの蔵によって微妙に変わるため、原料が同じでも出来上が違ってきます。さらに原料や環境、水質などの条件も加わり、それが複雑に関わり合うことによって、地方によって違う千差万別の味噌が生まれました。現在のように技術が向上し、流通が発達しても、全国的に均一の味噌を作ることは不可能だと言われています。この発酵・熟成中に働く微生物についても今後のブログでもご紹介させていただきます。

普通に置いておけば腐ってしまう大豆が、発酵熟成中に働く微生物のおかげで美味しくなり、発酵食品という健康的な食べ物に変わっていく。

不思議すぎませんか?そんな不思議な、魅力たっぷりな味噌は

いつ、どこで生まれ、どこからきて、どのようにして1300年以上受け継がれてきたのか。

これから探求してまいりたいと思います。

関西テレビ よーいどん『教えて!スゴ腕ワーカー』より

-

関西ウォーカーに『MISOカフェ』が掲載されました。

2019年10月21日関西ウォーカーに『MISOカフェ』が掲載されました。10月21日発売の関西ウォーカー2019.第23号(10月21日発売)に大源味噌のアンテナショップ『MISOカフェ』が味噌汁の専門店として掲載されました。

-

9月20日(金)大丸心斎橋店グランドオープン致しました。

2019年9月20日9月20日(金)大丸心斎橋店グランドオープン致しました。あのヴォーリズの名建築を最新の技術で再現した見事な館、大丸 心斎橋店 新本館がいよいよ86年ぶりにグランドオープンしました。

一部の外装内装をそのまま残す最新技術を駆使した工法で、長らくその顔を隠してきましたが、ようやくその全貌が明らかになりました。

新業態47店舗・関西初出店41店舗を含む368ブランドが出店。

“大阪の新たなランドマーク”として生まれ変わる大丸心斎橋店!

大源味噌も昭和48年3月より出店し、今年で47年目、今回も日本橋本店に続き、味噌のショーケースとしては、百貨店初となるジェラートショーケースを採用しています。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

-

8月20日(火)関西テレビ『やすとも・友近のキメツケ!』でご紹介いただきました。

2019年8月20日8月20日(火)関西テレビ『やすとも・友近のキメツケ!』でご紹介いただきました。8月20日(火)20時からの関西テレビ『やすとも・友近のキメツケ!』でMISOカフェのお味噌汁が紹介されました。

やすともさん、友近さん、ゲストの皆様に「美味しい!」と絶賛されながら召し上がっていただきました。

番組内でご紹介いただいたお味噌汁は

【かみがた】を使用した

『豚肉と野菜の具だくさん胡麻味噌汁』です。

キャベツ、人参、もやし、春雨、豚肉、ねりゴマ、すりゴマ、青ねぎを使用しました。

みそソムリエの川辺が番組内でコメントしていましたが、お味噌汁に合わない具材はないと言われています。是非、いろんな具材をアレンジして美味しいお味噌汁を楽しんでいただけたらと思います。 -

6月28日(金関西テレビ “よーいドン!”の人気コーナー《本日のおススメ3グルメ》でMISOカフェご紹介いただきました。グルメイベントプランナー稲田敏博様のおススメとしまして大源味噌本店2階MISOカフェの“みそかふぇランチ”を紹介していただきました。